无题

夜里又醒了。

不是梦醒,是疼醒。带状疱疹的那种疼,很狡猾——不像刀割,也不像火烧,更像一根细细的电线,贴着神经一路往里拧,拧到你以为自己已经习惯了,它又忽然加一点力。

我摸到床头的手机,屏幕亮了一下,又暗下去。通知栏干干净净。没有消息。只有时间,像一枚冷冰冰的钉子:03:17。

我坐起来,披了件外套,去走廊尽头倒水。水在杯壁里晃出一点声音,屋里很静,那一点声音也显得过分清晰。你会在这种时候突然明白:有些静不是安静,是空。

我一直以为,世人对岳飞的认识,大多来自《满江红》。“三十功名尘与土,八千里路云和月”,何等荡气回肠,何等波澜壮阔;“待从头,收拾旧河山,朝天阙”,把人一下子推到高处,然后又“莫须有”,风波亭,金戈铁马,戛然而止。后世读起来,只剩唏嘘,无语凝噎。

可我真正被他击中的,却不是这首。

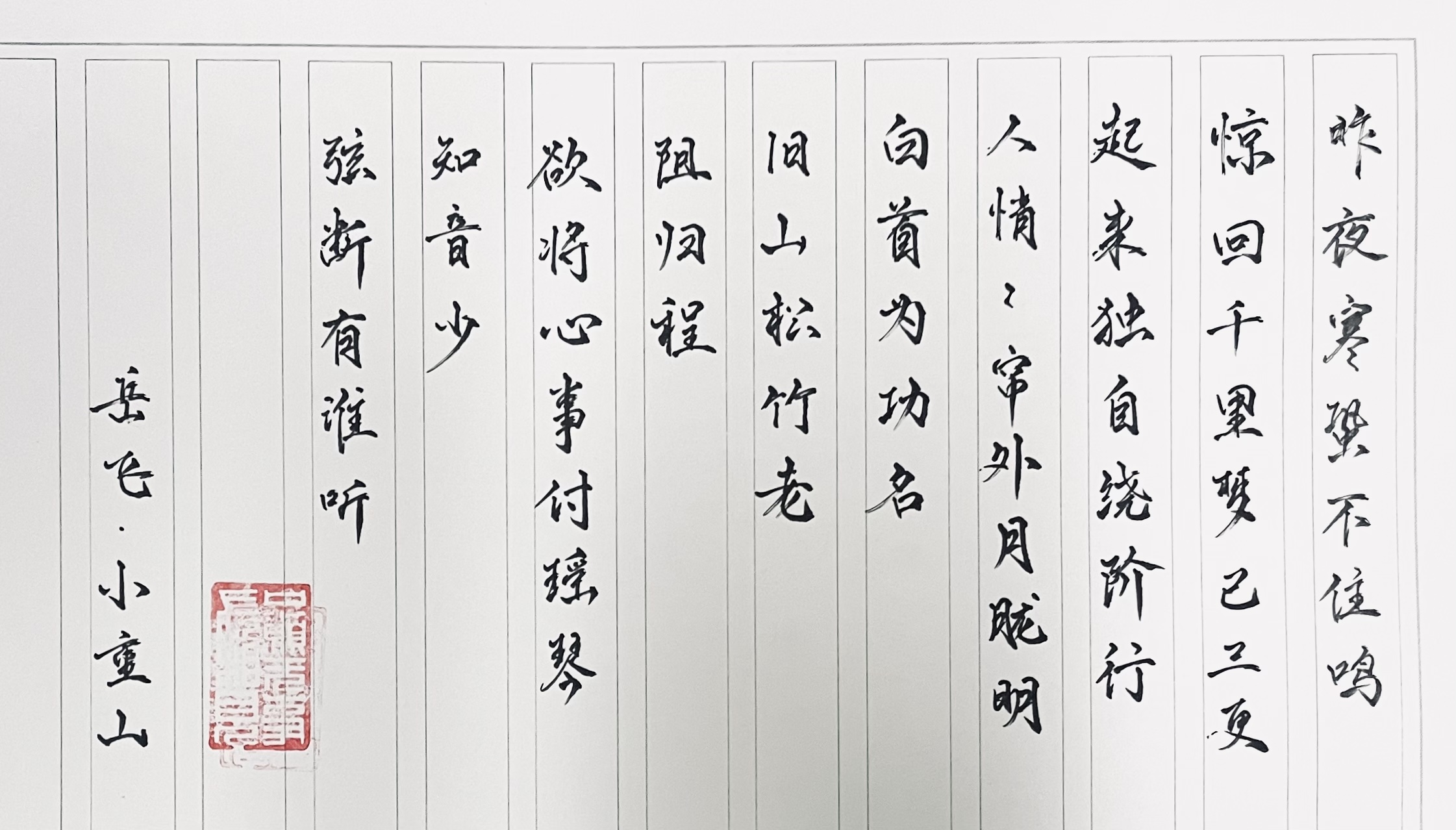

是《小重山》。

很多人不知道它。即便读到,看到作者是岳飞时,也会惊讶:一个豪迈到可以横刀立马的人,怎么也写得出那样细腻的句子。像把盔甲脱下来以后,才露出一层更软、更怕风吹的皮肤。

大约二十年前,我读过一本书,讲岳飞之死,颠覆了我从小被告知的那套叙事。后来也听人讲过类似内容,但那本书给我的震动最大。它让我第一次比较接近地理解:一个人满腔热血,一心以为自己在做“对的事”,却不被世人理解,甚至不被最该理解的人信任,那种感觉是什么。

所谓功名、利益、盘算、得失,可能只是旁人茶余饭后的闲聊。可对当事人来说,理解也罢、误解也罢,并不会因此改变什么。它只是让你更清楚地知道:你站在这里,但你说的话,传不到你想传到的人那里。

上月中旬去看医生,医生说这个病疼得很,问我要不要打进口针。

我笑着说:“无非疼一下,不碍事的。”

他继续“吓唬”我:有些人要疼一两年,有些人要疼三五个月,一般至少两三个月。我挥挥手:“无妨,几个月而已。”

结果真正疼起来,我才知道自己有多天真——每天晚上要疼醒四五次。后来医生给我开了两种药:疼得受不了的时候吃的止疼药;疼得睡不着的时候吃的安眠药。

我把药盒放在桌上,像把两张底牌摊出来:一张是硬扛,一张是逃走。可硬扛也好,逃走也好,天亮后还是要回到同一个白天里去。

半夜又醒的时候,我习惯性地起身,独自绕着楼道走。也就是在那一圈又一圈的绕行里,脑海里忽然蹦出《小重山》。中学时背过,早以为忘了,可那晚它字字清晰,像有人在你耳边低声念,念得你没处躲。

我以前读它,只觉得“文采”。那一刻才突然懂了里面的“伤悲”:不是嚎啕,不是控诉,是那种把话吞回去、吞到喉咙发紧的沉默。你知道自己并不委屈于“事情本身”,你委屈的是——你明明在用尽力气,却被当成了另一个样子。

神经之疼、皮肉之痛,当然疼;可更疼的,是那种无可言说的寂寞。你想解释,又觉得解释会显得更像辩解;你想靠近,又怕靠近只会让误解更深。于是你只好把手放在门把上,又松开;把话打在输入框里,又删掉;最后还是没发出去。

人在疼的时候,会格外想要一个“理解”。不是要被安慰,不是要被夸奖,只是想要对方能看见:你这个人,站在这儿,是认真的。

可理解这种东西,有时比药还难开。

我以前一直不太理解李商隐为什么写那么多《无题》诗:起个名字很难吗?

如今我明白了。

有些话,真找不到名字。你一旦给它命名,它就变得太具体,具体到像在表达什么;可你并不想表达,你只是想把那一点点压在胸口的酸楚,找个地方放下——哪怕只是放在一段文字里,放成一个弯弯绕绕的故事,让它看起来像在写别人,其实是在写自己。

“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重!”

我读到这一句的时候,手里那杯水已经凉透了。