一程

一个多月以来,我一直昏昏沉沉的。话很少,像把声音也省下来,留给身体去熬。

市科协的老师给我打电话,问我愿不愿意给全市中学科技辅导员做个报告,讲讲怎么辅导孩子参加青少年科技大赛。

我第一反应是想拒绝。这些天,我完全不想说话,身心的疲惫,让我失去了所有的力气。

而且,这种活动我见过太多了。流程完整、时间卡点、最后落在一张签到表上。大家各自完成任务,然后散场。你讲得再认真,也可能只是一阵风,从会议室门缝里吹出去,吹不出一点回声。

可我挂电话后,脑子里总浮出两个画面。

一个是 2015 年第一次在省赛当评委时,那个胖胖的小男孩。他站在我面前,眼睛亮得像刚点起来的灯,热情得有点笨拙,仿佛你只要说一句“可以”,他就真敢去试。另一个画面更远:边远山区那位科技老师,局促地站着,一间教室就要辅导完小学所有年级的科技活动。他不太会表达,但你能看见他身上那股“想把孩子带出来一点点”的急。

这两个画面让我没法轻易说“不”。

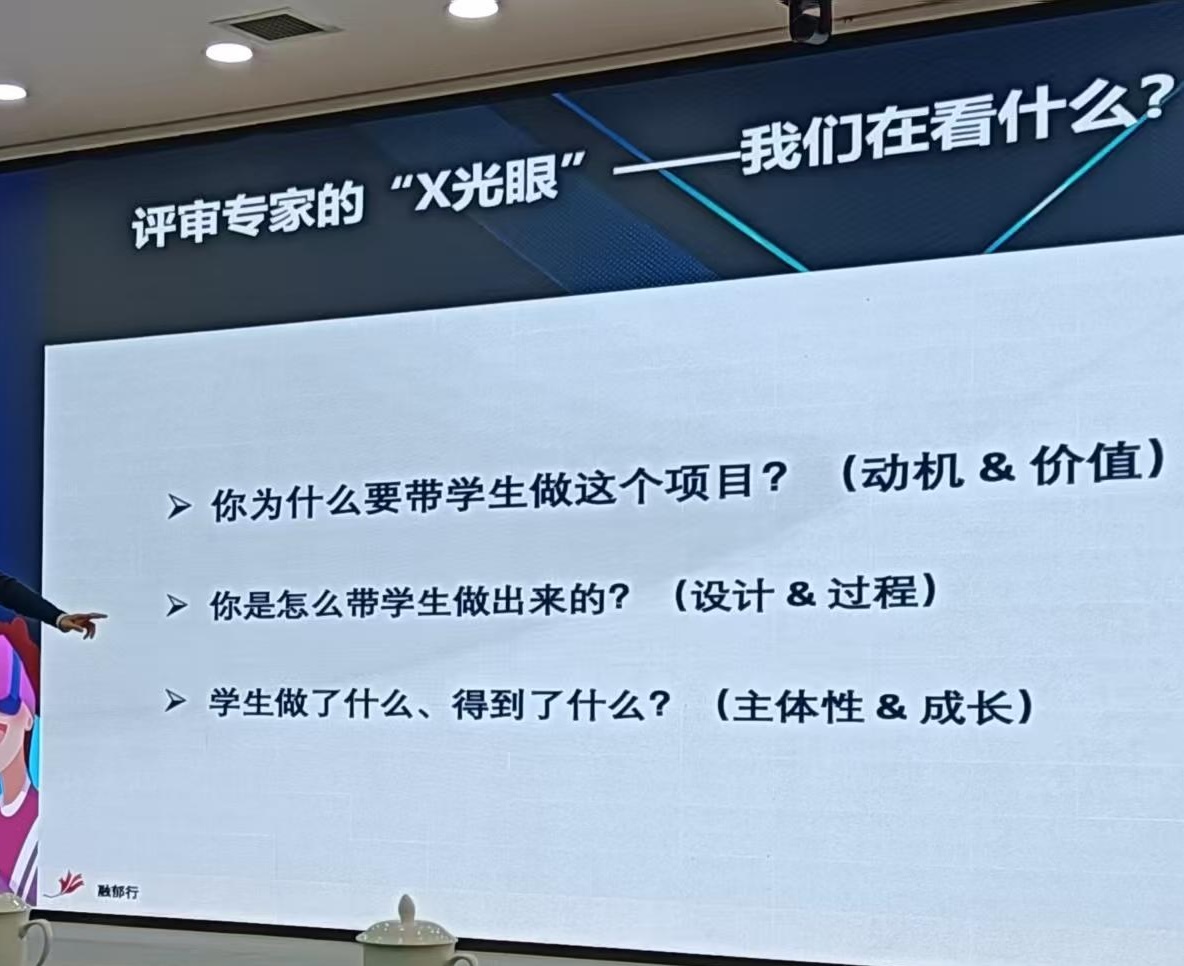

于是我挣扎着答应了。接下来的三个晚上,我把台灯开到最亮,做 keynote,改一页又一页。做着做着,我才发现我真正焦虑的不是“讲什么技巧”,而是“要传递什么”。我甚至反复问自己:如果台下只留下一个人愿意认真听,我希望他带走的是什么?

到了现场,会议室的灯是那种冷白的,照得人精神更紧。门口摆着签到台,纸张翻动的声音很清脆。老师们陆陆续续进来,有人低头回消息,有人靠着椅背发呆,也有人把手机倒扣在桌上,像在告诉自己:我就坐一会儿,任务完成就走。

我问科协的老师:我讲多长时间?

她想了想,说至少一个小时吧,最好再长十几分钟。她笑了一下,又补了一句:后面接着报告的老师也没什么讲的。

我听懂了。大家确实都是来完成一场任务的——包括我。

那一瞬间,我心里又升起了那种熟悉的悲观:你看,还是这样。认真与不认真,最后都落在同一张表格里。

可我忽然又想到:如果这一百多位老师里,有一个人真的被打动了呢?他回去愿意换一种眼神看孩子,愿意多问一句“你喜欢什么”,愿意在孩子失败的时候不急着否定……那是不是也值?

我发现自己这几年确实变了。以前我总希望事情立刻见效,希望它“有用”。现在我慢慢接受:很多改变不大、不快,甚至你看不见。但它也许会在某个孩子的心里,多留下一点点火光。

我站着讲完,讲了一个小时二十分钟。

讲到中途,我的嗓子有点干,水杯里那点温水喝下去也不顶用。但我看见了一些细小的变化:有人从最开始的应付,慢慢坐直了;有人抬头看屏幕的次数变多了;有人在我说到某个点时,轻轻点了点头,像是在心里说:嗯,是这么回事。

那一刻我忽然很想再多讲一会儿。如果允许,我甚至还想再讲一个小时——不是为了证明我讲得好,而是因为我突然感觉:这间屋子里不是只有“任务”,还有一些人仍然愿意被点亮。

我讲到最后,几乎是把那句最朴素的话一遍遍绕回来:

把爱传递给孩子们吧。

把对科学的热情,当作火种,栽种在他们心里。

在所有正式内容之前,我还是讲了那个小胖男孩的故事。正是他,当年把我拽进这条路;而如今,这个故事又多了一层意义:我答应过一个人,我会坚持。

报告结尾,我突然脱口而出一段话:

我们陪不了他们一生

只能伴他们一程

但是,

我们希望,因为我们存在过

他们这一生过得更好一点点

足矣

开车,一轮明月挂在天边,我终于哭了出来。